2020. 6. 25. 15:36ㆍ한국여행

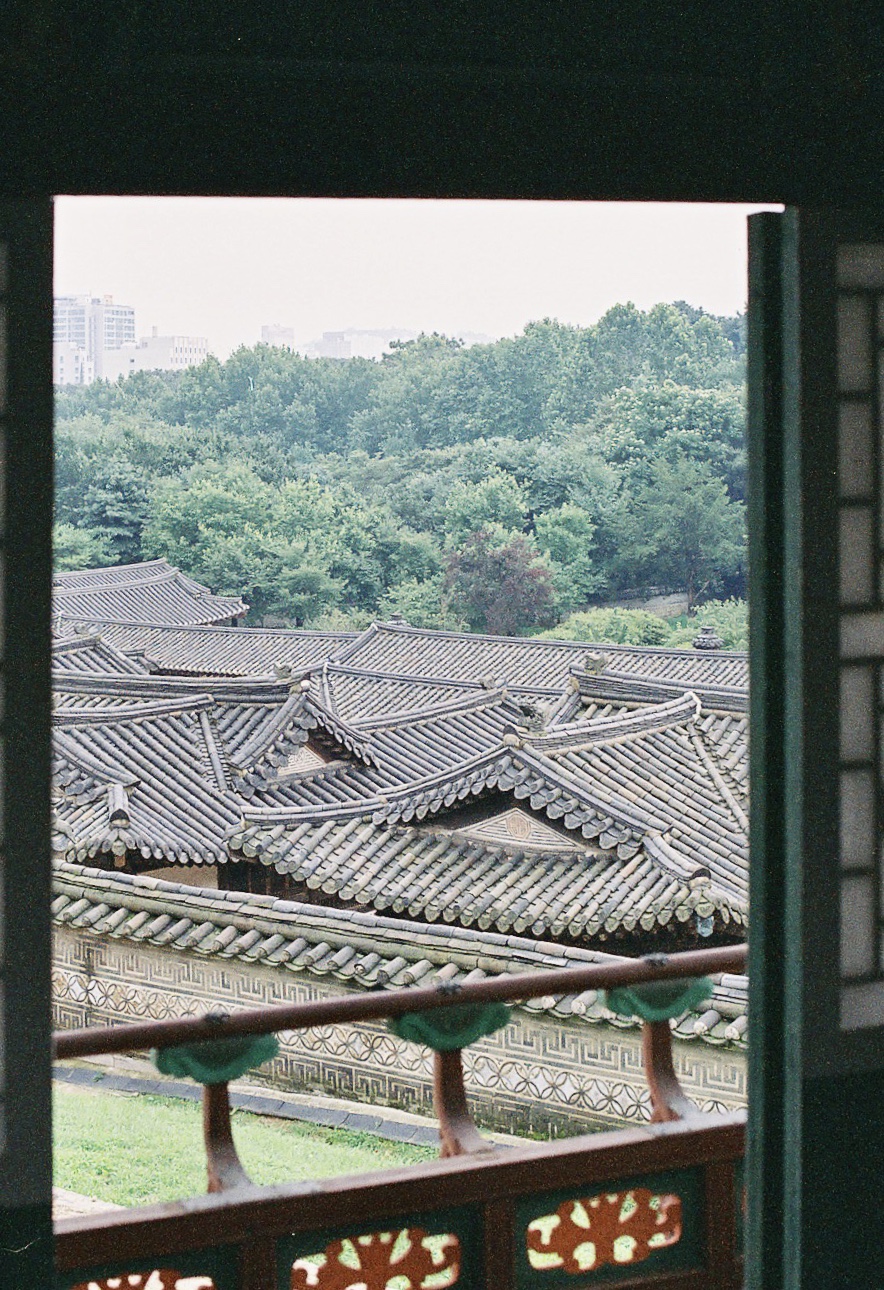

좀 오래된 사진이다. 20대에 찍은 사진이니 지금으로부터 10년은 충분히 넘는 시간을 가지고 있는 사진들이다. 서울에서 좋아하는 장소가 고궁인데, 그중에서도 창덕궁을 가장 애정하고 있어서, 사진을 다시 보는 이 순간에도 그 시절과 그 장소가 너무 그립다. 또한, 그때는 그때 유행과 감성으로 필름 카메라를 가지고 다녔던 터라 현상된, 필름 스캔된 사진에서 느껴지는 맛이 아이폰으로만 사진을 찍고 있는 요즘의 것과는 감정이 다르다. 십 년은 지난 듯한 필름 사진을 오랜만에 보니 기분이 묘하고, 지금은 책상 밑 카메라 가방에서 곰팡이가 스멀스멀 올라오고 있는 렌즈, 수동 카메라를 제주 곳곳으로 둘러메고 싶은 마음도 있지만... 현실적인 벽에 마음을 가라앉힌다. 돈이 많이 든다. 참자. 조경학을 전공하면서 서울, 지방 가릴 것 없이 "답사"라는 공부와 놀이를 좋아하고 즐겼었는데, 이제는 제주도 구석진 시골에 눌러앉아 있으니 그 시절이 그립다. 에너지 넘쳤던 그때, 참 많은 곳을 돌아다녔다. 창덕궁은 예약제로 운영되고 관람할 수 있는 공간이 제한적이다. 중요한 공간인 만큼 관람객을 조절하는 건 찬성이다. 전에 들어갈 수 없었던 낙선재를 일원을 우연하게 관람할 수 있어서 사진을 몇 남겨본다. 그리고 후원 안쪽 옥류천 구간도 살짝 남겨본다.

"창덕궁 후원 또는 비원은 한국 최대의 궁중 정원이다. 조선 시대 때 임금의 산책지로 설계된 후원으로 1405년(태종 5년) 10월에 별궁으로 지은 것인데, 이후 1592년(선조 24년)에 임진왜란 때에 불타 없어지고, 1609년(광해군 1년)에 중수했다. 많은 전각, 누각과 정자가 신축, 보수되어 시대에 따른 특색을 보여 준다. 정원에는 왕실 도서관이었던 규장각과 더불어, 여러 정자와 연못들, 물이 흐르는 옥류천이 있다. 그리고 수백 종의 나무가 심어져 있다."

애련지

1692년(숙종 18)에 연못 가운데 섬을 쌓고 정자를 지었다고 하는데, 지금 그 섬은 없고 정자는 연못 북쪽 끝에 걸쳐 있다. 연꽃을 특히 좋아했던 숙종이 이 정자에 ‘애련’이라는 이름을 붙여, 연못은 애련지가 되었다고 한다. 애련은 ‘연꽃을 사랑한다’는 뜻이다.

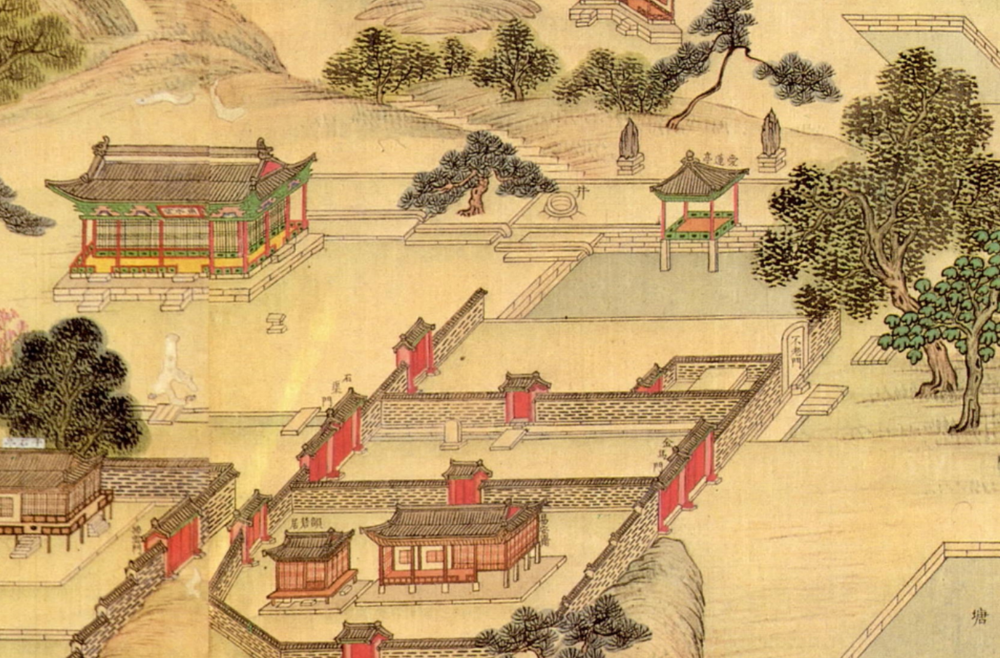

동궐도에서 애련정이 있는 부분. 불로문을 지나 애련지와 애련정이 보인다.

부용지

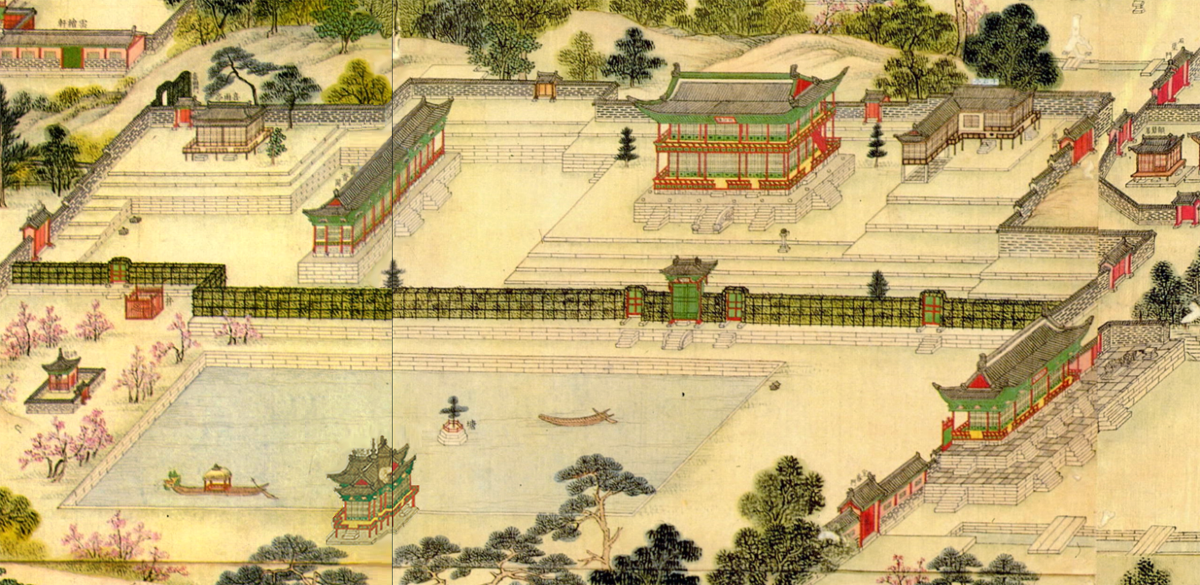

1707년(숙종 33년)에 창덕궁 후원에 처음 세워졌다. 당시 이름은 택수재였으며, 이후 1792년(정조 16년)에 고쳐 지으면서 부용정으로 이름이 바뀌었다. 규장각이 있던 주합루와 같은 영역이라 왕과 신하들의 활동 공간으로도 많이 활용되었으나, 정조 사후에는 단순한 휴식 공간으로 주로 이용되었다. 일제강점기와 6.25 전쟁을 겪으면서도 헐리지 않고 살아남았다. 2012년 보물로 지정되었으며, 보수 공사 때 일제 때 변형된 지붕을 <동궐도>대로 복원하였다.

부용정

승재정

승재정은 조선 순종 때 연못을 새로 파고 관람정을 지을 때 함께 지어진 것으로 보이며, ‘승재(勝在)’의 ‘승’ 자는 아름답고 빼어난 경치나 고적을 가리킨다. 승재정은 빼어난 경치가 있는 정자라는 의미이다. 이곳에 올라서면 바로 아래로 연못과 그에 인접한 관람정이 보인다. 동궐도에는 승재정이 보이지 않는다. 순종 때 연못을 새로 파고 관람정을 지을 때 이 정자도 함께 지어진 것으로 보인다.

관람정

1828년 무렵 제작된 동궐도를 살펴보면 현재의 관람정과 반도지의 모습을 찾을 수가 없다. 다만 그 자리에 네모난 땅을 상징하는 2개의 연못과 가운데 조그만 섬을 조영해 둥근 하늘을 상징하는 연못 1개가 그려져 있을 뿐이다. 현재의 관람정과 반도지 일대는 고종연간에 다시 조성되고 건립된 것으로 추측된다. 관람정은 관람지 동쪽 언덕과 못 속에 걸쳐 세운 부채꼴의 정자이다. 6개의 기둥인데 4개의 기둥은 물속에 2개의 기둥은 언덕에 있다. 우리나라에서 부채꼴의 정자는 이곳 한 곳 밖에 없다고 한다. 1907년 전후의 사진이 남아 있는데 이때 관람정은 현재의 기와지붕이 아니고 동판 같은 재료로 지붕을 인 정자로 확인된다. 관람정은 순종 때 기록된 궁궐지와 동궐도형에는 나타난다.

청의정

인조 16년(1636)에 세웠다. ‘맑은 물결을 감상하는 정자’라는 뜻이다. 옥류천의 물을 저장한 못을 만들고 못 속에 섬을 만들어 섬에 세운 초정이다. 팔각의 지붕을 형성하고 그 위에 짚으로 이엉을 이어 지붕이 원형처럼 된 집이다. 초가이지만 단청을 하였다. 우리나라 초정 중에서 가장 오래되고 가장 아름다운 정자이다.

장대석이라고 하나. 네모반듯하게 다리를 놓고, 귀퉁이에 올려 세운 디테일이 단정하다.

낙선재 일원

조선 24대 임금인 헌종은 김재청의 딸을 경빈으로 맞이하여 1847년(헌종13)에 낙선재를, 이듬해에 석복헌 등을 지어 수강재와 나란히 두었다. 낙선재는 헌종의 서재 겸 사랑채였고, 석복헌은 경빈의 처소였으며, 수강재는 당시 대왕대비인 순원왕후(23대 순조의 왕비)를 위한 집이었다. 낙선재는 단청을 하지 않은 소박한 모습을 지녔으며, 영왕의 비 이방자 여사가 1989년까지 생활하였다. 이곳은 황족들이 마지막을 보낸 곳으로 유명하다. 마지막 황후인 순정효황후가 1966년까지 여기서 기거하다 숨졌으며, 1963년 고국으로 돌아온 영친왕과 그의 부인 이방자는 각각 1970년과 1989년 이곳에서 생을 마감했다. 덕혜옹주 역시 어려운 삶을 보내다 1962년 낙선재로 돌아와 여생을 보냈으며, 1989년 사망했다. 방문이 아치형인 만월문이나 상량정 일대와 같이 청나라의 영향을 받기도 하고, 자연 지세를 이용한 5단 화계나 굴뚝, 정료대와 같은 석물들이 곳곳에 존재한다.

상량정

만월문

한정당

마감 시간에 문 걸어 잠그시는 관리자. 청덕궁에서 일하는 것도 나쁘지 않을 듯하다. 해설사 정도는 되어야 비공개 구간을 마음대로 다닐 수 있을 테지.

창덕궁을 들어가자마자 보였던 고목. 힘이 느껴진다. 두터움과 힘을 쥐어짜 내고 있는 듯한 근육질.

창덕궁의 일반관람이 아닌 특별관람과 예약관람을 통해 들어가 본 후원, 옥류천 일대, 낙선재 일대를 볼 수 있었던 건 행운이었고, 다시 그 공간을 향유할 수 있기를 바란다.